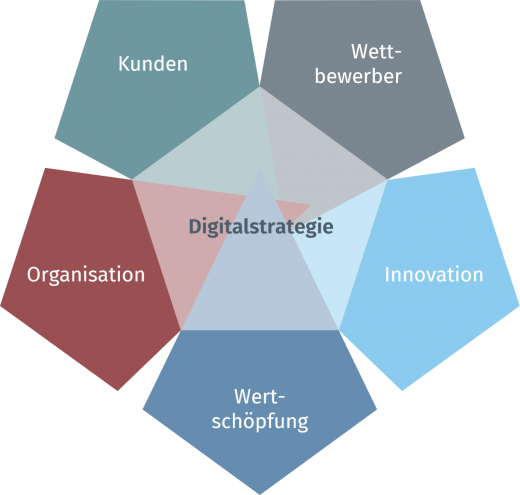

Ganzheitliche Digitalstrategie

Eine wirkliche digitale Transformation Ihres Unternehmens ist nur auf Basis einer ganzheitlichen Digitalstrategie möglich. Sie integriert die Kategorien Kunden, Organisation, Wertschöpfung, Innovation und Wettbewerb sowie deren innere Abhängigkeiten.

Im Kontext der Digitalisierung empfiehlt es sich, diese Kategorien nicht mehr in Teilstrategien, sondern in einer übergreifenden – ganzheitlichen – Strategie zu behandeln. Denn gerade hier „hängt alles mit allem zusammen“:

- Digitale Innovationen erfordern geeignete Organisationsformen und beeinflussen die Wertschöpfung sowie den Umgang mit Kunden und Wettbewerbern.

- Wertschöpfungsnetzwerke verändern die Rollen von Kunden sowie Wettbewerbern und benötigen eine Form der Netzwerkorganisation.

- Kunden fordern eine neue Art der Integration ein und ziehen eine entsprechende Anpassung der Organisation und der Art nach sich, wie Innovationen im Unternehmen entstehen.

Eine ganzheitliche Digitalstrategie beantwortet u. a. folgende Fragen:

- Welche digitalen Innovationen kommen für unser Unternehmen infrage? Gibt es Möglichkeiten zur Digitalisierung unserer Prozesse, Produkte oder unseres Geschäftsmodells?

- Mit welcher Organisationsform können wir diese Innovationen realisieren? Reichen neue Rollen sowie interdisziplinäre und crossfunktionale Teams, um smarte Produkte zu entwickeln und auf den Markt zu bringen? Oder benötigen wir eine agile Organisation oder Schwarmorganisation, um digitale Geschäftsmodelle zu verfolgen?

- Wie verändert sich unsere Wertschöpfung durch die Digitalisierung? Welche Wertversprechen geben wir zukünftig unseren Kunden?

- Welche neuen Möglichkeiten zur Gestaltung unserer Kundenbeziehungen ergeben sich daraus? Könnten Open Innovation und Co-creation passende Optionen sein?

- Wie gehen wir im Zuge der digitalen Innovation mit unseren Wettbewerbern und Lieferanten um? Müssen wir von einer Wertschöpfungskette zu einem Wertschöpfungsnetzwerk mit Kunden, Partnern und Wettbewerbern kommen?

In dem Modul Strategy werden diese und weitere Fragen beantwortet und in eine konsistente Strategie überführt. Sie enthält zum einen konkrete strategische Ziele der digitalen Transformation in allen genannten Strategiefeldern. Zum anderen umfasst sie die Definition von strategischen Initiativen vor dem Hintergrund unseres ganzheitlichen Ansatzes, um die Digitalstrategie operativ umzusetzen.

Vorgehen

Die Entwicklung einer ganzheitlichen Digitalstrategie setzt in der Regel auf den Ergebnissen von Start SHIFT digital auf, mit der unser SHIFT-Konzept der digitalen Transformation startet.

Start SHIFT ist ein Szenario-gestütztes Analysetool und zeigt Ihnen auf, wo Innovations- und Wertschöpfungspotenziale für Sie liegen und welche Schritte Ihre Organisation gehen muss, um diese zu erschließen. Die erweiterte Fassung Start SHIFT digital legt ein zusätzliches Augenmerk auf die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung.

Geht es „nur“ um die Weiterentwicklung der Organisation und nicht um eine digitale Transformation, werden die Ergebnisse von Start SHIFT basic zur Entwicklung eines Konzeptes in diesem Modul Strategy herangezogen.

Das Vorgehen kann bei Bedarf rein virtuell – ohne Präsenztermine – realisiert werden. Auf diese Weise können für regional oder weltweilt verteilte Organisationen ohne Einschränkungen und ohne zusätzliche Kosten Digitalstrategien entwickelt werden.

Wann sollten Sie das Modul Strategy in Anspruch nehmen?

Sie sollten das Modul Strategy in Anspruch nehmen,

- wenn Sie die Chancen der Digitalisierung für Ihr Unternehmen ermitteln,

- die Möglichkeiten zur Minimierung möglicher Risiken kennenlernen und

- die Voraussetzungen für eine erfolgreiche digitale Transformation schaffen wollen.